Catalina de Foix pudo pasar a la historia como una gran reina. En el imaginario colectivo de navarros y navarras pudo haber llegado a ser lo que Catalina II La Grande es en Rusia, lo que Cristina de Vasa es en Suecia o lo que su casi contemporánea Isabel I es todavía hoy para los ingleses. Mujeres que, con sus luces y sus sombras, pasaron a la historia como reinas dotadas de gran carácter, y que favorecieron las artes y las ciencias en sus países. Catalina reinó 34 años, y según los cronistas de todas las épocas fue una mujer inteligente, culta y vivaz, que gobernó el reino con tino y buen juicio, pese a lo cual es, todavía hoy, una perfecta desconocida en su tierra.

Catalina nació en la localidad aquitana de Mont-de-Marsan, muy cerca de Baja Navarra. Era la hija menor del matrimonio formado por Magdalena, hermana del rey Luis XI de Francia, y de Gastón de Foix, descendiente directo y por línea principal de Carlos III el Noble, del que era bisnieto. Por todo ello, tras la muerte prematura de su hermano mayor en 1488, Catalina se convirtió en depositaria de los derechos dinásticos de Navarra, es decir la legítima heredera del reino. Cuando tenía 15 años la casaron con Juan de Albret, un mocetón Bearnés un año más joven que ella, hijo de Alano, señor de Albret y poseedor de señoríos en Perigord, Tartas y otros enclaves norpirenaicos. De esta manera, la unión por vía matrimonial de territorios como Bearne y Foix, al norte de los Pirineos, y Navarra en ambas vertientes, les daba la posibilidad de articular todo un estado pirenaico, con visos de viabilidad entre los emergentes estados francés y español, y que recibía del reino de Navarra su oficialidad, su legitimidad y su papel en el concierto internacional. Desde el primer momento ese fue uno de los principales objetivos hacia los que se dirigió su política, bien respaldada por las propias Cortes de Navarra.

La mayor parte de las crónicas coinciden en aceptar que con Juan III y Catalina I el reino de Navarra comenzó a mostrar síntomas de recuperación, tras décadas de crisis endémicas y episodios de enfrentamiento civil. Tuvieron muchísimas dificultades para acceder al poder real y efectivo, incluso se obstaculizó durante algún tiempo su coronación en la catedral de Pamplona, pero cuando por fin lo consiguieron se mostraron como reyes juiciosos, enérgicos y prudentes. Terminaron con las guerras civiles que asolaban el reino, y dieron estabilidad a sus instituciones. En política exterior intentaron mantener un equilibrio casi imposible entre España y Francia, y en palabras del gran medievalista J.M. Lacarra demostraron buen juicio en su gobierno. Parece que Juan de Albret (o Labrit) fue un hombre de carácter apacible y tranquilo, amante de la paz y la cultura. A partir de ahí, hay quien añade que además era justo, prudente y cabal, y también ha habido quien interpretó que era débil de carácter e incapaz de defender el reino ante la agresión castellana de 1512. De todo ha habido, en función de la época y de la corriente historiográfica.

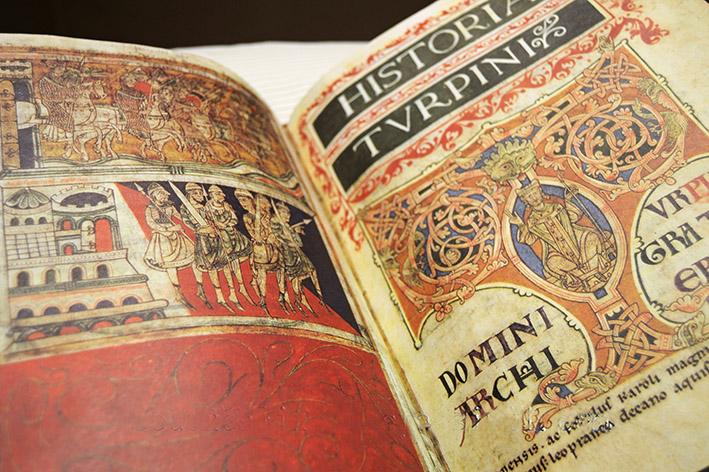

Durante el reinado de Catalina Pamplona comenzó a perfilarse como una capital europea, que salía de la Edad Media y preparaba la llegada del Renacimiento. La capital de un estado pacífico, pequeño pero solvente. Sus tres burgos medievales habían sido unificados antes, en 1423, dando lugar a una única jurisdicción y una misma ciudad, con sus propias instituciones. Habían terminado su magnífica catedral, a la que significativamente llamaron “la Real”, y que contaba con el mejor claustro gótico del occidente europeo.

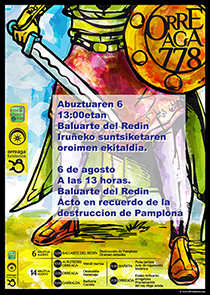

Consecuentemente con este destacado papel, la reina Catalina y su marido Juan establecieron por primera vez una residencia real estable en Iruñea, con todo lo que ello comporta. La monarquía había impulsado además la instalación de un Estudio de Gramática en 1499, antecedente de las futuras universidades, e incluso vieron cómo se abría una imprenta en sus calles para el año 1489, apenas 40 años después de la invención de Gutemberg. Y sobre todo contaba con una dinastía preocupada por el Humanismo, como más tarde se demostraría en la corte de Baja Navarra, en aquella pequeña y mutilada Navarra que, en palabras de Shakespeare, iba a ser “la maravilla del mundo”. Lo que Pamplona hubiera podido ser de haber seguido el sendero iniciado por Catalina pertenecerá siempre al terreno de la especulación. Lo que sí sabemos es que, a partir de la conquista de 1512, pasó a ser una pequeña plaza fuerte, de frontera, rodeada por un cinturón de murallas que ahogaría su desarrollo durante 400 años.

Catalina de Foix tuvo 14 hijos, 9 de ellos nacidos en los territorios de la actual Navarra y 6 en Pamplona. Y hubieran sido más los aquí alumbrados si no hubiera tenido que marchar al exilio. Todavía en vida la reina vio desaparecer a 8 de sus 14 hijos, casi todos durante los primeros años de vida. Además, hubo de enterarse por carta de la muerte de su hija Magdalena, de diez años de edad, mientras era rehén de Castilla. También vio morir a su hijo Francisco, de cuatro años, enfermo y agotado por la huida de Pamplona a Bearne durante el ataque castellano de 1512. Sí le sobrevivió, aunque por poco tiempo, su hijo el infante Carlos, que moriría a los 18 años en Nápoles, luchando contra las tropas españolas, después de ser herido y hecho prisionero. De esta manera, será nada menos que el noveno de sus hijos quien herede los derechos del reino, pasando a la historia como Enrique II el Sangüesino (1503-1555).

La historia, sin embargo, no es siempre justa con sus protagonistas, y durante 5 largos siglos Catalina I no tuvo ningún reconocimiento en la capital de su reino. Durante décadas la escalera de honor del ayuntamiento, cuyo primer edificio ella misma construyera a partir de 1486, estuvo presidida por el retrato de Fernando el Católico, el rey extranjero que le arrebató el trono, quebró la independencia del reino y trajo la ruina de su propia familia. Semejante oprobio fue resuelto en 2016 por el gobierno municipal progresista de Iruñea, que además le dedicó una gran avenida en el centro de la ciudad, pero el regreso de la derecha en 2019 mandó de nuevo a Catalina al olvido, y otorgó la citada avenida al mismo Ejército que había mandado a ella y a su familia al exilio 507 años antes.

Catalina I de Navarra murió en 1517 en la casa del juez de Mont-de-Marsan, en los territorios septentrionales del reino de Navarra, allí donde el Duque de Alba no pudo llegar. En su testamento dejó escrito que quería ser enterrada en el altar mayor de la catedral de Pamplona, junto a sus antepasados, pero que mientras ello no fuera posible su cuerpo reposaría en la iglesia de Lescar, donde aún hoy permanece. Hace más de un siglo, en 1891, El historiador Juan Iturralde y Suit encabezó una iniciativa para traer los restos de Catalina y su marido Juan III a Pamplona, en cumplimiento de sus últimas voluntades. Consiguieron el beneplácito de las autoridades bearnesas, y así supieron que la sepultura había sido abierta y estudiada en el año 1818. Y que habían sido allí encontrados los cuerpos de no menos de 4 personas. Lamentablemente, la ciencia de la época carecía de instrumentos capaces de identificar qué restos pertenecían a Juan y a Catalina, y la iniciativa cayó en el olvido.

Hoy en día, cumplidos 500 años de la muerte en el exilio de Catalina I de Navarra, la última reina navarra que reinó desde Pamplona sigue esperando, en Lescar, a que el traslado de sus restos a Pamplona “sea posible”. Vaya desde aquí el deseo de que algún día, tal vez no muy lejano, su última voluntad sea cumplida. Y vaya también la aspiración de que aquella reina vivaz, culta e inteligente, encuentre en la antigua capital de su reino el reconocimiento público que hasta ahora se le ha venido negando. Hala bedi.

Joseba Asiron