Cultura / Kultura

En el vientre de Ama Lur

Cuando Joxe Miguel de Barandiaran rescató a principios del siglo XX los últimos retales culturales de la cosmovisión indígena vasca, se encontró con una mitología a la que calificó como de carácter “ctónico o subterráneo”, ya que al igual que las mitologías de los pueblos preindoeuropeos con las que estaba emparentada, dirigía con más atención su mirada hacia las profundidades de la Madre Tierra que hacia las alturas del Padre Cielo. Así, la mayor parte de los númenes y espíritus de la naturaleza que recopiló de la tradición oral procedían de un particular inframundo o infierno vasco que carecía de las connotaciones negativas que predicaba el cristianismo romano y con el que establecía comunicación el pueblo llano a través de ritos y ceremonias sagradas.

Para nuestros antepasados, entrar en este reino subterráneo era entrar en el vientre de Ama Lur, en un mundo espiritual paralelo al nuestro, en el que habitaban los difuntos, pero en el que también se gestaba y regeneraba la vida. Podríamos decir que más que un lugar de muerte, era un lugar de regeneración, como lo demuestra el hecho de que a lo largo de decenas de miles de años de prehistoria, perviviera el rito funerario de enterrar a los difuntos en posición fetal. Del mismo modo, en yacimientos arqueológicos del Neolítico preindoeuropeo, se han encontrado hornos de pan de 7.000 años de antigüedad cuya bóveda imita el vientre de una gran diosa gestante. Imaginémonos pues el útero incandescente de Mari y tendremos una imagen arquetípica perfecta de lo que en realidad representaba el infierno para nuestros antepasados.

Según la tradición oral, esta matriz de fuego estaba conectada con la etxe vasca a través de galerías subterráneas que desembocaban en el fuego del hogar y permitían a las almas de los difuntos visitar por las noches a sus parientes “del otro lado”. Este precioso testimonio es sin duda una reminiscencia de la espiritualidad prehistórica que sobrevivió, sin aparentes fisuras, de la hoguera de la cueva a la cocina de la etxe. Han tenido que pasar más de 150 años de investigaciones sobre el Paleolítico Superior para que se empiece a admitir de manera generalizada que la cueva, además de hogar, era un templo cuyas especiales características (profundidad, oscuridad, silencio…) facilitaban el acceso al mundo espiritual a través de estados de consciencia chamánicos (sorgin, azti). Ese es el significado que se esconde tras el mito de la cueva como entrada primordial al útero de la Madre Tierra. Y quizás por eso, en la mitología vasca, Mari hila preferentemente en la entrada de las cavernas. Por qué representan una frontera simbólica entre el mundo físico y el mundo espiritual, y Mari se vale de su hilo dorado para mantener unidas estas dos realidades paralelas que forman parte de su ser.

Akerbeltz

Pero sigamos este hilo, penetremos en la cueva y descendamos hasta los infiernos. Allí, en las profundidades del subsuelo, al otro lado del hilo, encontraremos a Akerbeltz, el regente del inframundo. Él es el simbólico portador de la semilla que debe ser enterrada en la oscuridad de la tierra fértil para que brote creando vida. La arqueóloga Marija Gimbutas nos muestra en sus investigaciones como en el imaginario simbólico preindoeuropeo el color negro (beltz) aparecía en el arte neolítico en relación con símbolos de fertilidad y de nacimiento. De ahí la conocida costumbre entre los pastores vascos de tener un chivo negro en representación de Akerbeltz para proteger y garantizar la fertilidad de sus rebaños.

Esta función de Akerbeltz como protector de los rebaños le vincula con un antiquísimo arquetipo sagrado: el del “Señor de los animales”. Un término sincrético que engloba a una serie de divinidades que, bajo distintas formas y distintos nombres (Cernunnos, Pan, Fauno, Pashupati…), estuvo y está presente en numerosas culturas arcaicas del planeta. Mitad hombre, mitad animal (venado, toro, chivo o carnero), suele representarse astado como atributo de su virilidad. Representa el arquetipo divino de la fertilidad, al principio masculino de la naturaleza, ya sea asociado a los ciclos reproductivos de los animales o al crecimiento de la vegetación y de los bosques.

El momotxorro

Encontramos también en el floklore vasco una figura que, al menos a nivel simbólico, comparte atributos con Akerbeltz. Se trata del momotxorro de los carnavales de Altsasu. Su imagen a medio camino entre animal y humano, sus grandes cuernos y la sarda que porta, se lo ponen fácil a nuestro subconsciente para relacionarlo inmediatamente con el infierno. Pero como hemos visto hasta ahora, el infierno de la cosmovisión indígena europea en poco o nada se parecía al que quiso imponernos la Inquisición durante siglos. Al infierno vasco, a la matriz de Ama Lur, se entraba a través de las cuevas, y es en una de ellas precisamente (Les Trois Freres), en la ladera norte de los Pirineos, donde encontramos un grabado paleolítico de 15.000 años de antigüedad que guarda un gran parecido con el momotxorro. En dicho grabado se puede ver a un hombre-bisonte danzando y rodeado de una manada de animales de diferentes especies, lo que permite a muchos investigadores calificar a la imagen de Les Trois Freres como la representación más antigua que existe del señor de los animales.

Si el momotxorro es o no es una reminiscencia de los ritos y danzas totémicas paleolíticas, nunca lo sabremos del todo, aunque el ritual de cubrirse de sangre antes de la ceremonia del carnaval, nos

recuerda el carácter sagrado que otorgaban al ocre rojo las culturas del Paleolítico europeo. Sea como fuere, lo que si podemos afirmar con rotundidad es que el arquetipo del Dios Astado hunde sus raíces en el principio de los tiempos y que representa al principio de fertilidad masculino de la naturaleza que, de manera cíclica, activa la regeneración de la vida desde el vientre de Ama Lur.

Guillermo Piquero (Escritor y periodista. Es autor del libro ‘Mitología salvaje’)

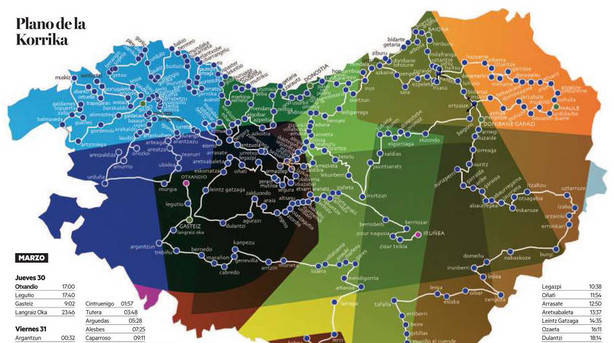

Euskal Herriak 3.142.982 biztanle ditu, %80 hiriguneetan

Euskal Herriak ia 10.000 biztanle irabazi du azken urtean, eta gaur egun 3.142.982 bizilagun ditu guztira. Datuok Gaindegiak argitaratu zituen atzo, estatistika erakundeek emandako azken zenbakietan oinarrituta.

Ekonomia eta gizarte garapenerako behatokiak zehazten du iaztik 9.860 biztanle gehiago dagoela lurraldean. Bidasoko bi aldeetako datuei dagokienez, egun 2.839.539 dira Hego Euskal Herrian bizi direnak, eta 303.443 Ipar Euskal Herriak dituen bizilagunak. Hazkundeari dagokionez, Zuberoa izan ezik, herrialde guztiek biztanleria irabazi dute, eta atal honetan Lapurdiko kasua nabarmendu zuen Gaindegiak, populazioaren hazkunde tasa handia izan baita han, %1,1ekoa, azken urtebetean.

Hazkunde «joera hau ez da berria, ordea. Milurtekoaren hasieratik etengabekoa izan da eremu honetako hazkundea», azaldu zuenez. Igoera handiena Bidaxunek izan zuen (%17,8), atzetik Errobi (%17,1) eta Errobi-Aturri ingurua (%13,7).

«Metropolizazioa»

Datuek baieztatzen duten beste errealitate bat mahaigaineratu zuen Gaindegiak, Ipar Euskal Herriko barnealdean gertatzen ari den despopulazioa eta «lurraldearen metropolizazioa», hain zuzen ere. Kasu honetan daude Lapurdiko kosta eta Aturri hirigunearen eremua. Behatokiak nabarmendu zuenez, Euskal Herriko herritarren erdiak (%50,6) hirigunean bizi dira, eta heren bat (%29,1) bitarteko hiriguneetan. Gauzak horrela, biztanleriaren ia %80 hiri gisako udalerrietan bizi da.

Eskualdeka begiratuta, desoreka nabarmenak daudela esan zuen Gaindegiak. Zehaztu zuenez, «2008. urtea abiapuntu hartuta zenbait eskualdek biztanleria galera handiko bilakaera» izan dute. Egoera honetan daude Erronkari-Zaraitzu (Otsagabia eta Izaba dira herri nagusiak) eskualdea (%-14,6), Arabako Mendialdea (Kanpezu herri nagusia) (%-7,4), Salbaterraldea (Bearnoko mugan), Zangozerria, Zuberoa, Ebro Garaiko Erribera edo Tafallaldea. «Despopulazio joera geldiaraztetik urrun, azken urteetan gehientsuenek biztanleria galtzen jarraitu dutela baieztatzen dute datuek», eta «galera horiek Nafarroa Beherean, Zuberoan, Nafarroa Garaian eta Araban metatzen» direla azaldu zuen.

Datuak herrialdeka

Herrialdeei erreparatuta, Bizkaiak du populazio handiena, 1.148.608 biztanlerekin, atzetik Gipuzkoa dago, 719.282rekin; Nafarroa Garaia, 643.234rekin; Araba, 328.415ekin; Lapurdi 256.878rekin, Nafarroa Beherea 31.784rekin eta Zuberoa, 16.781 bizilagunekin.

Bilbo Handiak jarraitzen du populazio handiena duen eskualdea izaten. Hala ere, biztanleria galera ere sumatu da azken urtean, %1,1ekoa.

Hazkunde tasa positiboa izan duten eskualdeen artean, Ultzamaldea (%7,6), Agoitzaldea (%4,7), Iholdi-Oztibarre (%4,6), Arabako Ibarrak (%1,8), Debabarrena (%1,7), Kantauri Arabarra (%1,5), Goierri (%1,2) eta Gernika-Bermeo (%1) daude, besteak beste. Bizilagunak galdu dituztenen artean dago Sakana, oso kopuru handia ez bada ere, %1,3ko jaitsiera izan duelarik.

Gara, 2018/01/20